des nuits sans silence

enquête photographique fribourgeoise 2022

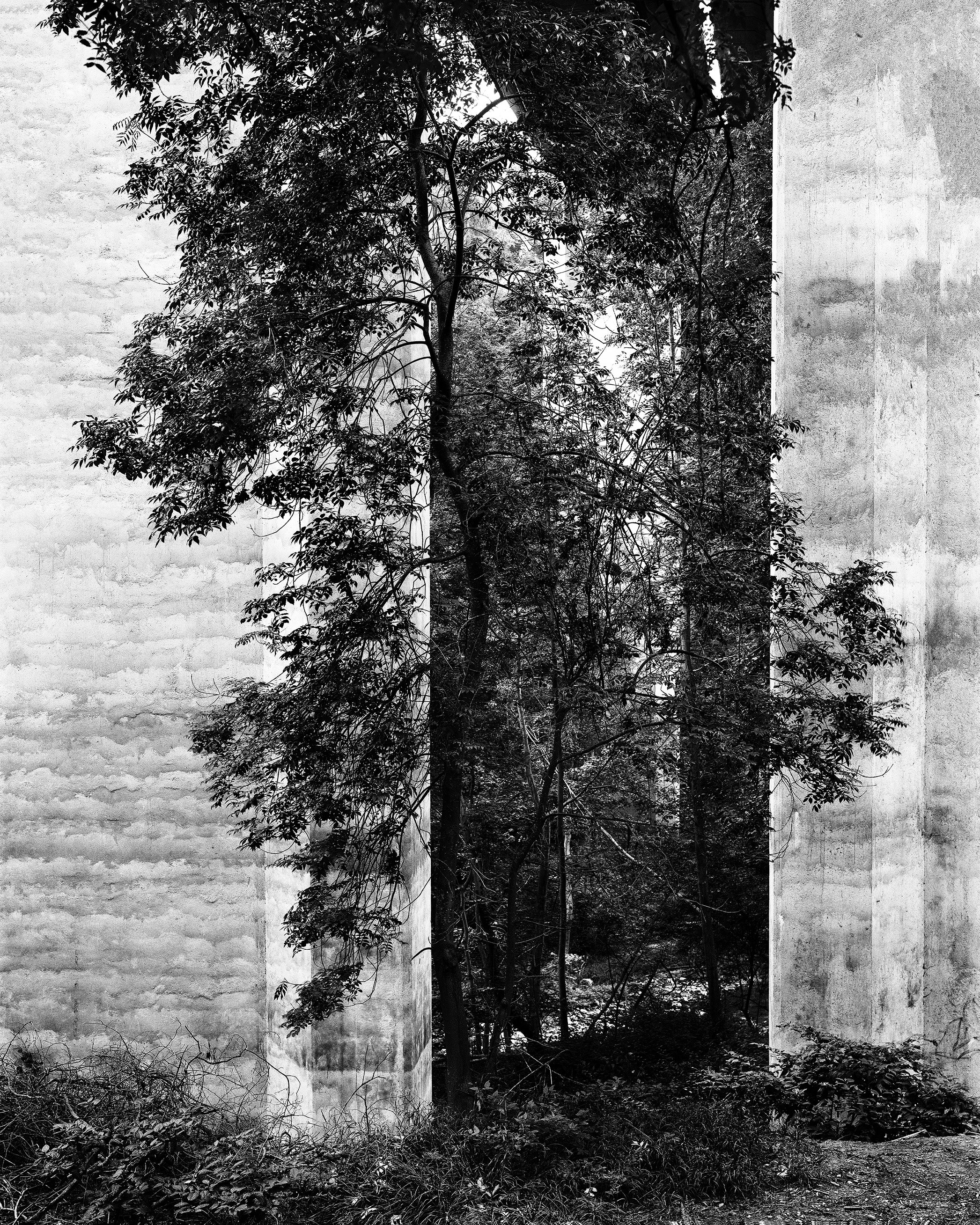

Cécile Monnier a parcouru les abords des rivières du canton de Fribourg en s’appuyant sur la figure du pêcheur, comme sur un guide ou un passeur. Elle en ramène des images noir et blanc contrastées, aux détails foisonnants, aux narrations retenues. Celles-ci participent d’un monde où la vision humaine n’est pas au service d’une description organisée du réel, mais plutôt incorporée dans un paysage où réalisme et magie ne font qu’un. L’utilisation d’une technique à la chambre, l’errance au contact de sols glissants, accentuent l’engagement du corps photographiant dans le terrain.

Dans des nuits sans silence, l’acte de la prise de vue est une expérience de l’être avec, contre la distance objectivante des faits. Dans sa quête intuitive, la photographe mobilise la perception à la rencontre de ce qui arrive. Elle s’enfonce dans les régions, traverse des atmosphères qu’elle rend dans leurs détails plus ou moins abstraits. Ses plongées exploratoires sont orientées par une enquête au sujet de l’impact humain sur l’environnement des rivières du canton. Mais les images qui en résultent se refusent à nourrir de manière trop directe les grands récits des infrastructures et de la pollution. Un usage assumé fait de la photographie une pratique refuge: une possible existence intime avec le monde, qui se protège du regard dominant.

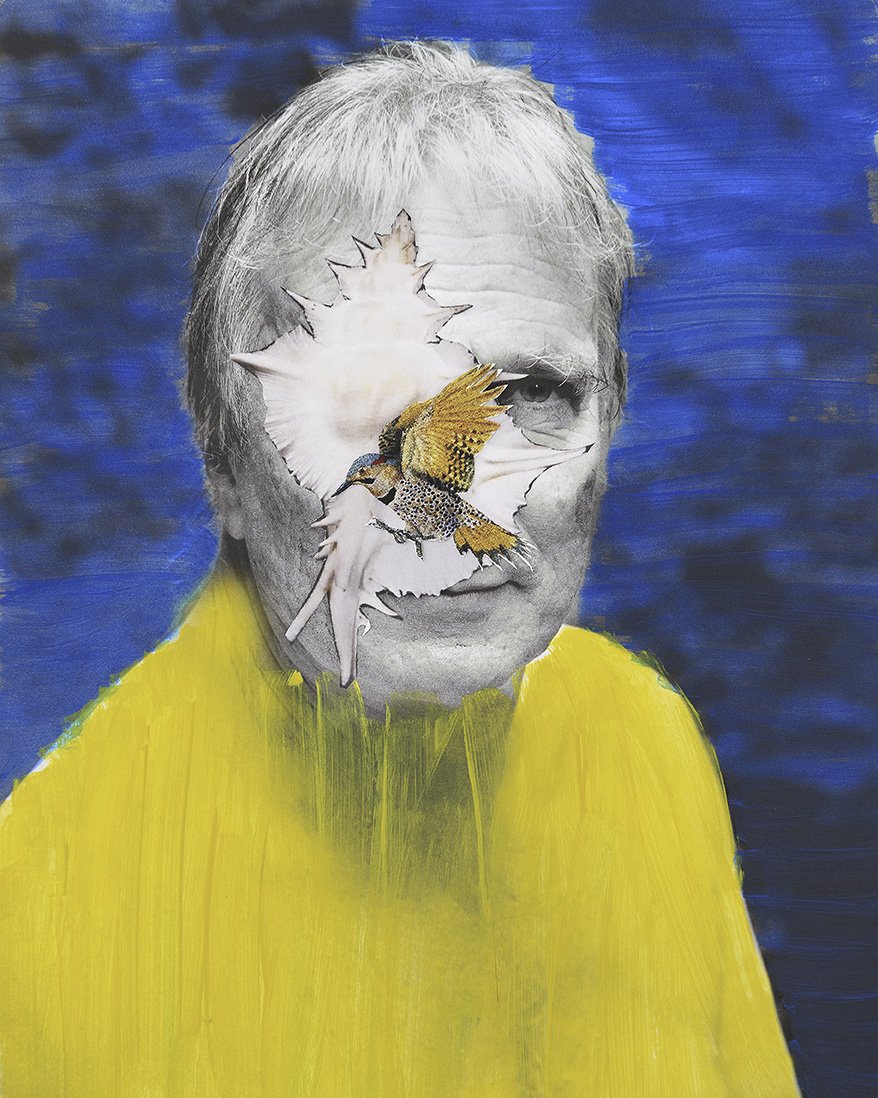

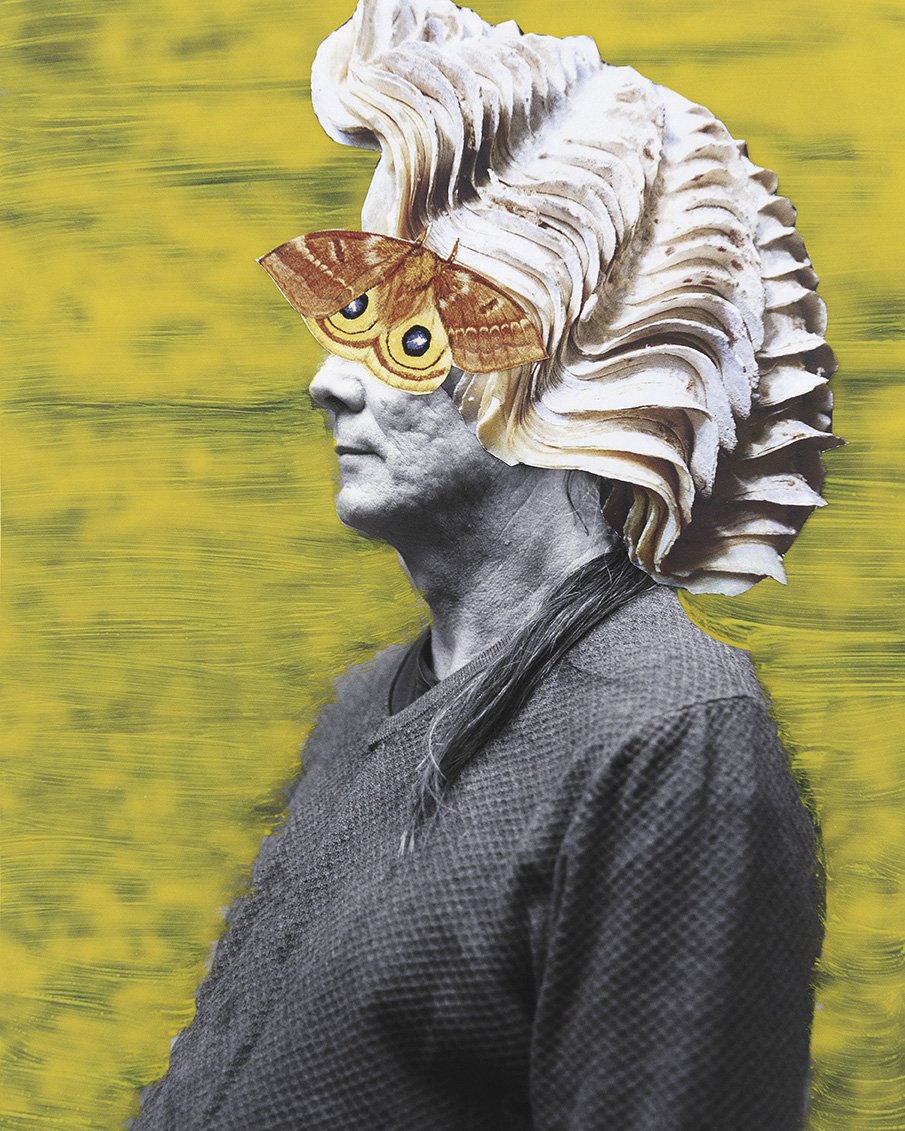

Du processus de prise de vue à la présentation, de sa présence à sa fonction d’archive et de témoin, la pratique photographique de Cécile Monnier travaille l’image à partir de ses composantes sensibles. Ses clichés, souvent réalisés sur pellicule, sont parfois retravaillés à l’aide de collages, ou présentés avec une attention particulière à la matière, au papier. Contrairement au travail de lissage et à la circulation accélérée du photoréalisme digital, sa poétique calme de l’image remonte à la source de la puissance évocatrice du visuel.

La pêche partage avec la photographie le réseau sémantique de la prise, de la capture, la dimension poétique de la quête et le plaisir de l’exploration du paysage. Ce choix thématique n’est pas anodin. Il permet à l’artiste de filer une métaphore à partir de la photographie, instrument complice de l’idée moderne d’une nature dont on dispose. Préférant l’embarqué, la polyphonie du commun et la dimension imaginaire du récit, l’artiste nous invite à considérer la rivière non pas comme un objet fini maîtrisable, mais comme un milieu fuyant en transformation.

Nicolas Brulhart, directeur artistique de Friart

Vues d’exposition, Cécile Monnier, des nuits sans silence, Kunsthalle Friart Fribourg, 2022. Photo Guillaume Python

Dans l’exposition comme dans la publication, la nature de la rivière se diffuse en prismes, et plusieurs séries d’images différentes complètent les vues réalisées pour l’Enquête: des images immersives extraites d’un flux vidéo indiquent le mouvement désorienté d’une recherche hasardeuse au contact du passage de l’eau. Une sélection d’images d’archives s’enchaînent dans un atlas qui puise allègrement dans l’accessibilité grandissante de fonds digitalisés. Naviguant dans le foisonnement des disciplines et de leurs correspondances, entre arts, sciences, documents amateurs et officiels, cette sélection rend hommage à l’accessibilité des collections cantonales. Partant des rivières, les temps et les fonctions des images se multiplient. Le temps long de la sauvegarde de l’institution, le temps court de la capture hasardeuse accompagnent et contextualisent ainsi le temps de l’Enquête.

Les textes commandés par Cécile Monnier pour enrichir la publication sont fidèles à cet élargissement des perspectives qu’elle impose aux images. Le texte de David Gagnebin-de Bons s’inspire directement des photographies de l’artiste – l’auteur s’y projette et amorce à partir d’elles des récits imaginaires – et rend littéralement la spécificité de l’approche de Cécile Monnier. Le résumé scientifique sur les connaissances quant à l’état de nos rivières de Sébastien Lauper propose une approche de terrain, mais défend le besoin de recouper les disciplines et de discuter des résultats contradictoires pour engager des décisions plus justes et pérennes. Le texte de Fanny Briand offre une approche musicale du paysage des rives à la levée du jour. L’article de Marine Calmet participe d’une tendance passionnante du discours écologique contemporain qui plaide pour une extension du droit aux entités non-humaines. Ces textes, comme les images, forment un plaidoyer pour des approches plus résilientes et réparatrices.

Interview de Cécile Monnier par Nassim Daghighian, historienne de l’art, spécialiste en photographie

- Quand tu as proposé ton projet pour l’enquête fribourgeoise, qu’est-ce qui t’a donné l’envie de traiter de cette thématique de la rivière, des pêcheurs, des cours d’eau ?

- En premier lieu, c’est parce que j’ai passé pas mal de temps le long des rivières, donc ce sont des endroits assez familiers. Et aussi je côtoie beaucoup de pêcheurs et je trouve ces figures intéressantes. Ils sont proches de la nature, protecteurs des cours d’eau et en même temps pas tellement apprécié par les protecteurs des animaux. Puis tout ce discours relevant qu’il n’y a plus de poissons et que c’était mieux avant. J’avais envie de comprendre le pourquoi de ce discours ?

- Est-ce que tu les as perçus comme des passeurs ?

- Oui, clairement. Des passeurs, physiquement, ils m’e donnaient des points d’entrée dans la rivière, puis chacun partait de son côté, eux pour pêcher et moi pour réaliser des images. Et des passeurs entre l’homme et la nature, entre ces deux mondes. Ce sont un peu les sentinelles de ces cours d’eau.

- Au début de ce projet, as-tu fait des liens avec tes travaux antérieurs, je pense au noir et blanc par exemple et ce que tu allais faire pour réaliser cette enquête ?

- Le lien le plus conscient et le plus fort, c’est la méthode de travail, de travailler à la chambre, de marcher et me retrouver près de ces rivières, de ce long chemin à suivre et d’avoir ce matériel encombrant et lourd à porter. C’est le point commun de tous mes travaux, même si je sais que je pourrais prendre du matériel plus léger. Le noir et blanc, car j’aime bien faire tout le processus moi-même, développer mes négatifs. La notion de territoire est importante, je vais souvent enquêter, j’ai besoin de limites pour me balader et ne pas me perdre.

- Quand tu étais au tout début du projet, est-ce que tu as pré-contextualisé le fait que tu allais réaliser certains types d’images, par exemple la prise de vue d’une vidéo ? Est-ce que tu avais tout de suite imaginé cela ou bien il t’a fallu du temps pour élaborer l’aspect plus conceptuel du genre d’images que tu allais faire ?

- La seule chose dont j’étais sûre au départ, c’est que ce serait un travail en noir et blanc, à la chambre. Ensuite, il y a eu à mi-chemin les archives, mais je ne pensais pas les utiliser pour les partager. Mais c’était de la matière première pour moi, un moyen de faire des liens entre l’avant et le maintenant.

- Qu’as-tu fait exactement ? As-tu contacté les archives cantonales de Fribourg ?

- Oui, j’ai contacté différentes institutions, la BCU, le musée d’histoire naturelle, le service des biens culturels, le centre archéologique … Je leur ai demandé s’ils avaient des images en tête ou des documents à me proposer en lien avec ma thématique.

- Il y a donc eu un grand travail d’iconographe ?

- Oui, et on se prend vite au jeu, on reçoit une image appelant une autre, et je trouvais que c’était un bon moyen de montrer l’évolution de notre rapport à l’environnement et de la pêche.

- La vidéo est apparue en cours de route ?

- Plutôt vers la fin. La vidéo, c’était pour retrouver un rapport un peu direct et concret avec mon terrain. C’est comme si j’avais trois niveaux d’enquête, celui des archives qui me permettait de faire le lien avec le passé et d’avoir un peu des données scientifiques et historiques qui ont une « vraie » valeur. La vidéo est aussi une forme d’enquête, mais plutôt réelle et brute avec le terrain, mais qui n’a pas un qualité scientifique, mais elle me permettait de me réancrer avec le terrain. Et entre deux, il y avait mon enquête photographique qui est assez poétique, même si elle est faite le long des rivières.

- Donc, la vidéo est plus centrée sur l’eau et la rivière elle-même, tandis qu’avec les photos, tu pouvais parfois être un peu en parallèle ?

- Quelqu’un m’a dit durant mes travaux qu’un cours d’eau, c’est l’eau et les 10 mètres de chaque côté. Certains me disent que c’est encore plus que les 10 mètres. C’était vraiment mon terrain et c’est là que j’allais glaner des indices de cohabitation de l’homme avec cette nature. Je cherchais des traces. Pour la vidéo, j’ai suivi un pêcheur. Le chemin des pêcheurs est souvent le même que celui des animaux qui viennent boire par exemple.

- La vidéo, c’est une capture, même si ça devient des images fixes maintenant dans le livre, il y avait quand même l’idée de flânerie, de marche, de parcours, de mouvement ?

- Oui, tout à fait, toujours.

- Et puis le format des captures est différent des images à la chambre , le papier plus fin, il y a une dynamique dans le livre. Puis tu as inséré cinq collages, tu as aussi utilisé de la peinture pour rajouter de la couleur. Ce sont les portraits des pêcheurs avec lesquels tu as travaillé ?

- Il y a un personnage qui apparaît plusieurs fois dans l’exposition et le livre. Je me suis centré spécialement sur lui, car il est le pêcheur, le passeur. Au milieu du livre, j’ai inséré ces collages sur le personnage, car c’était un moyen de le mettre dans les deux mondes, avec ces oiseaux, ces papillons, pour signifier qu’il était le passeur. Aussi parce que j’avais envie de couleurs, mais de photographier en noir et blanc, C’est une manière dynamiser un peu l’histoire.

- Ce qui frappe dans l’exposition, c’est que ça donne une dimension plus contemporaine, dans le sens que ton travail dans la chambre en argentique est plus classique dans sa forme, dans son esthétique. Le collage fait penser au collage historique des années 20, mais c’est aussi une pratique que l’on trouve beaucoup chez les artistes actuels. Donc, c’est une voie que tu as envie de développer par la suite ?

- J’aime bien l’idée que la photographie, l’image n’est pas la finalité dans mon travail mais un commencement, car à partir d’un négatif, il y a plein de possibilités, en le manipulant avec de la peinture, du collage etc.. La photographie est envisagée comme matière première. J’ai assez envie de continuer dans ce côté expérimental c’est un moyen de m’éloigner du classique de la chambre et du noir et blanc pour un rendu plus contemporain. Le côté expérimental est assez important dans ma démarche.

- Quand tu as élaboré le livre, j’imagine que tu as pensé aussi en parallèle au texte qui allait accompagner tes images qui sont de différentes natures, comme on vient de le voir. Alors comment ça s’est passé pour la réflexion sur le choix des auteurs des textes ? Finalement, toi tu t’effaces dans cette dimension textuelle, tu n’as rien écrit. Tu peux nous expliquer un peu tes choix ?

- Il était certain que je n’allais pas écrire, ce n’est pas mon domaine. La première personne à laquelle j’ai pensé c’est David Gagnebin De Bons, car il a été une figure importante durant ma scolarité et je sentais qu’il avait une sensibilité par rapport à la nature et mes travaux. Je suis d’ailleurs très contente de son texte, il parle non seulement de la nature mais aussi du processus photographique. Sa double casquette de photographe et d’auteur lui ont permis de faire un lien avec mes images. Ensuite, pendant que je faisais ce travail, je suis tombée sur le Parlement de Loire, mené par Camille de Toledo, si la Loire était une personnalité juridique quels seraient ses droits. Et si les entités naturelles devenaient des personnes de droits ? J’ai parlé avec Camille de Toledo que je n’ai pas réussi à convaincre de participer au livre. En lisant des articles sur ces entités naturelles d’un point de vue juridique, je suis tombée sur Marine Calmet, juriste et activiste, que j’ai contactée pour avoir ce point de vue juridique. C’était pour moi était aussi une façon de se dire qu’on fonce droit dans le mur mais que peut-être, tout n’est pas perdu, car si c’était parfois déprimant de voir tout ce que ce monde a fait avec les cours d’eau ces dernières années, c’était une porte de sortie de se dire qu’il y a aussi des choses positives.

- Est-ce que quelque part c’est ta manière à toi de nous faire passer ta propre position politique ?

- Je pense que oui. Je ne suis pas activiste comme Marine, mais disons que d’apporter ces points de vue dans ce livre, c’était une manière de questionner notre rapport à notre environnement. Mais aussi une manière de créer du positif, de se dire qu’on peut encore faire des choses, une sorte d’échappatoire.

- Donc, elle milite pour la reconnaissance des droits de la nature, afin que les êtres non humains puissent être considérés comme des personnes morales au niveau juridique. Et le travail de Sébastien Lauper est plutôt technique et scientifique ?

- Là, c’était aussi pour donner quelque chose de concret au niveau de la rivière, sur ce qui se passe et de nouveau comme avec la vidéo pour avoir un ancrage. Avoir un aperçu de l’Etat actuel des cours d’eau fribourgeois. Ensuite, il y a un texte de Fanny Brillant. Là je cherchais un ou une architecte-paysagiste.

- Par rapport au thème que tu viens d’évoquer à travers les textes, as-tu l’impression que le fait de réaliser ton travail sur plusieurs mois de développer un projet personnel à travers cette enquête t’a fait évoluer dans les thématiques, que tu as changé de point de vue et progressé quelque part dans ton opinion sur les thèmes comme l’environnement ?

- Oui, je pense que clairement mon point de vue sur les rivières a changé. Au départ, je voyais le canton de Fribourg comme une carte vue de dessus, un territoire ramifié par ses cours d’eau. Petit à petit, en m’approchant de la rivière, on s’aperçoit que c’est un courant, une force, un sol, un fond, des berges, des lieux de vie. C’est devenu pour moi un milieu plus riche. Maintenant, il faut qu’on le protège, qu’on agisse surtout.

- Tout à l’heure, tu as parlé, par rapport à ton travail de la chambre photographique de dimension poétique, tu prenais une certaine liberté par rapport à une base documentaire, pourrais-tu en conclusion nous parler un peu du choix des titres, des nuits sans silence, parce que ce ne sont pas des photos de nuit, prises au sens littéral, quel sens tu voulais donner à ce titre ?

- des nuits sans silence c’était pour dire que si on ferme les yeux ou s’il fait nuit, de toute façon on entendra le bruit de la rivière pour nous guider. Et il est vrai que quand je déambule comme ça et que tout à coup je m’éloigne et ne sais plus trop où je suis, il suffit de m’approcher de la rivière et je retrouve mon chemin. Donc c’était pour rappeler ce bruit, de cette vie perpétuelle qui sera toujours là.