Soupe à l’ail de Albert Chavaz

12 gousses d’ail, couper en 4

Suer dans l’huile d’olive

3 c.à.s de farine

Laisser légèrement blondir (mousseux)

1 lt d’eau

Cuire 1⁄2 lt en remuant

Partager 4 œufs

Laisser doucement glisser les blancs Saler, poivrer

Quand la soupe ne bout plus Ajouter les jaunes d’œufs, battus Avec un peu de vinaigre. A la fin !

Servir avec des croûtons.

Une recette se partage, circule. Elle rassemble aussi.

Les mots posés sur le papier en constituent un aspect. Les ingrédients, les quantités ou autres indications formalisent l’action de cuisiner. Elle renferme pourtant toute une partie non visible. Ses actualisations qui la transforment chaque fois que quelqu’un s’y attelle. Elle laisse place aux imprécisions, aux ajustements. Le propre d’une recette, c’est aussi de la rendre différente à chaque fois. D’en proposer son interprétation, de la faire à sa sauce.

Mais elle est aussi le témoin écrit, de nombreuses expériences partagées qui n’existent que par la voie orale et par les souvenirs. Sa matérialité renvoie d’emblée à quelque chose de l’ordre de l’intime et de la transmission. Comme une trace figée, mais qui atteste de transformations de mains en mains. Le paradoxe de ce qui s’arrête, mais ne cesse pourtant d’évoluer au fil du temps.

Elle active une forme de poésie du souvenir, l’action de se rappeler. Elle met en exergue ce qui existe (ou a existé) et ce dont on se souvient (ou non).

Elle ouvre des histoires vécues qui demandent à être racontées et partagées.

A l’image de cette recette chère à Albert Chavaz — celle de la soupe à l’ail — Cécile Monnier s’approprie les archives du peintre qu’elle explore, remanie, fait siennes. Comme un protocole qui tisse un réseau de narrations au travers de l’exposition, sa démarche ouvre des questionnements transversaux autour de la photographie, de l’histoire orale et de la mémoire. Elle joue avec la matérialité des images, mais aussi avec les récits qui l’accompagnent.

Une métaphore du temps qui passe, un brin nostalgique, qui raconte comment le passé et ses mythes innervent l’expérience du présent. Ce qu’il en reste, ces instants figés dont on se souvient ou qu’on nous a narrés. Autant de fausses pistes que de nouvelles fictions qui s’entremêlent à partir d’anecdotes et de rencontres.

Cécile Monnier formalise, à sa manière, des circulations de traces et multiplie les couches de récits. En remaniant les histoires qui entourent l’image photographique, elle investit le hors-cadre, ce qu’on s’imagine d’un instant mais dont le contexte est oublié. En le recréant, en le réimaginant, elle met en exergue la subjectivité de ces moments. Elle montre les potentialités qu’ils renferment et tout ce qu’on peut leur faire dire d’autre. Autant de prises à l’imagination. Elle met en tension le procédé de fixation de ces instants, mais qui restent pourtant toujours éphémères. Un jeu entre présence et absence, comme une analogie entre l’empreinte de l’image et l’immatérialité des récits qui l’entourent.

Cette proposition en est une parmi plusieurs. Elle est une invitation à multiplier et transforme des images et ce qu’elles racontent. Elle est aussi une invitation à en poursuivre l’appropriation, dans un processus participatif. Pour qu’elles continuent à circuler, ne serait- ce que dans la mémoire. Ce qu’on en emporte avec soi et qu’on relate, ce qu’on laisse derrière soi et qu’on oublie. Des formes de rencontres éphémères, des traces à prendre qui parfois se donnent en masse, parfois en superposition, mais surtout en de nombreuses métaphores filées. À l’image d’une recette que l’on transmet, mais qui continue de se transformer en autant d’histoires que de personnes qui les racontent.

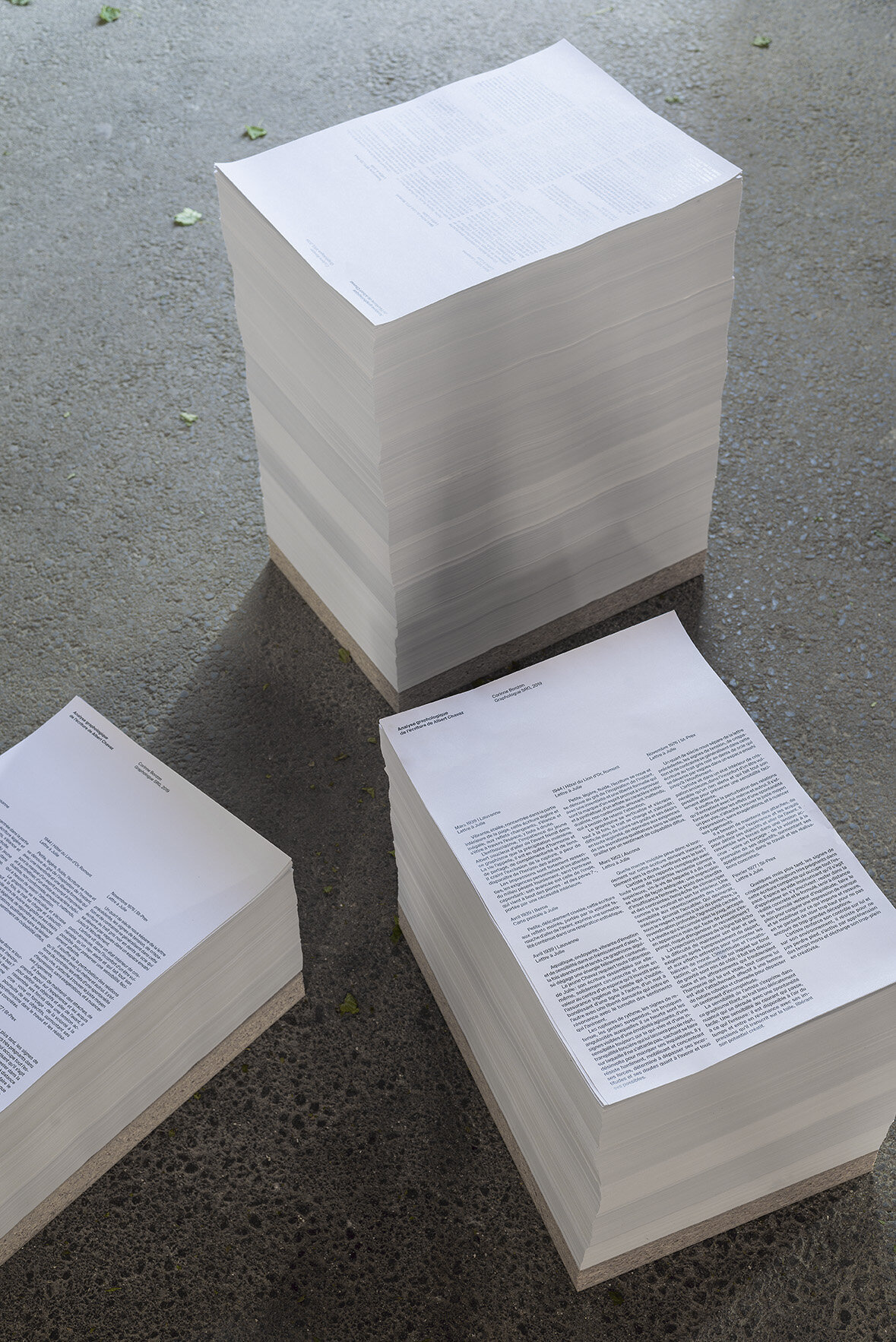

L’exposition s’ouvre sur quelques considérations diachroniques établies par la graphologue Corinne Bonzon, à partir de lettres

et cartes postales écrites par Albert Chavaz entre 1939 et 1987. Elles nous donnent à voir les coulisses d’un personnage public qui permettent des premières rencontres — tant intimes que subtiles — avec la personnalité singulière du peintre. Sans jamais pourtant voir les écrits originaux, la lecture de ces extraits façonne des images mentales propres à chaque personne. Ils permettent de se l’imaginer et, ce faisant, de continuer à écrire son histoire. Nouvelle trace et nouveau support aux souvenirs qui circulent, cette étude graphologique colore la suite de la visite. Elle introduit la démarche artistique de Cécile Monnier qui s’articule autour de l’histoire visuelle ou orale et du geste de se remémorer.

L’artiste adresse, dans de son exposition, un clin d’œil à la pratique du vitrail d’Albert Chavaz. Le support dur et résistant de cette photographie imprimée sur vitre contraste avec son sujet. L’eau du Rhône, occasionnellement capturée par l’image, n’est jamais la même, mais continue pourtant de couler. Ce contraste permet à l’artiste de figurer la tension entre permanence et impermanence du paysage ; elle fige le mouvement continuel du fleuve qui constitue un lieu de référence pour le paysage valaisan

Au centre de l’espace, trois grands rideaux se superposent. Composés de papier transparent et fin, les différents éléments

qui les constituent sont des portraits du peintre, délavés jusqu’à l’effacement et présentés en masse. En utilisant le procédé artisanal du transfert, Cécile Monnier thématise la matérialité de la photographie et la question de la reproduction. Ce processus joue avec la détérioration et la disparition de l’image, mais aussi avec le geste de répétition comme ancrage de la mémoire et de l’action de se rappeler. À la manière dont les souvenirs s’épaississent, mais ne pourront jamais être fixés, le public est invité à expérimenter les mouvements de la mémoire et à démêler les couches visuelles.

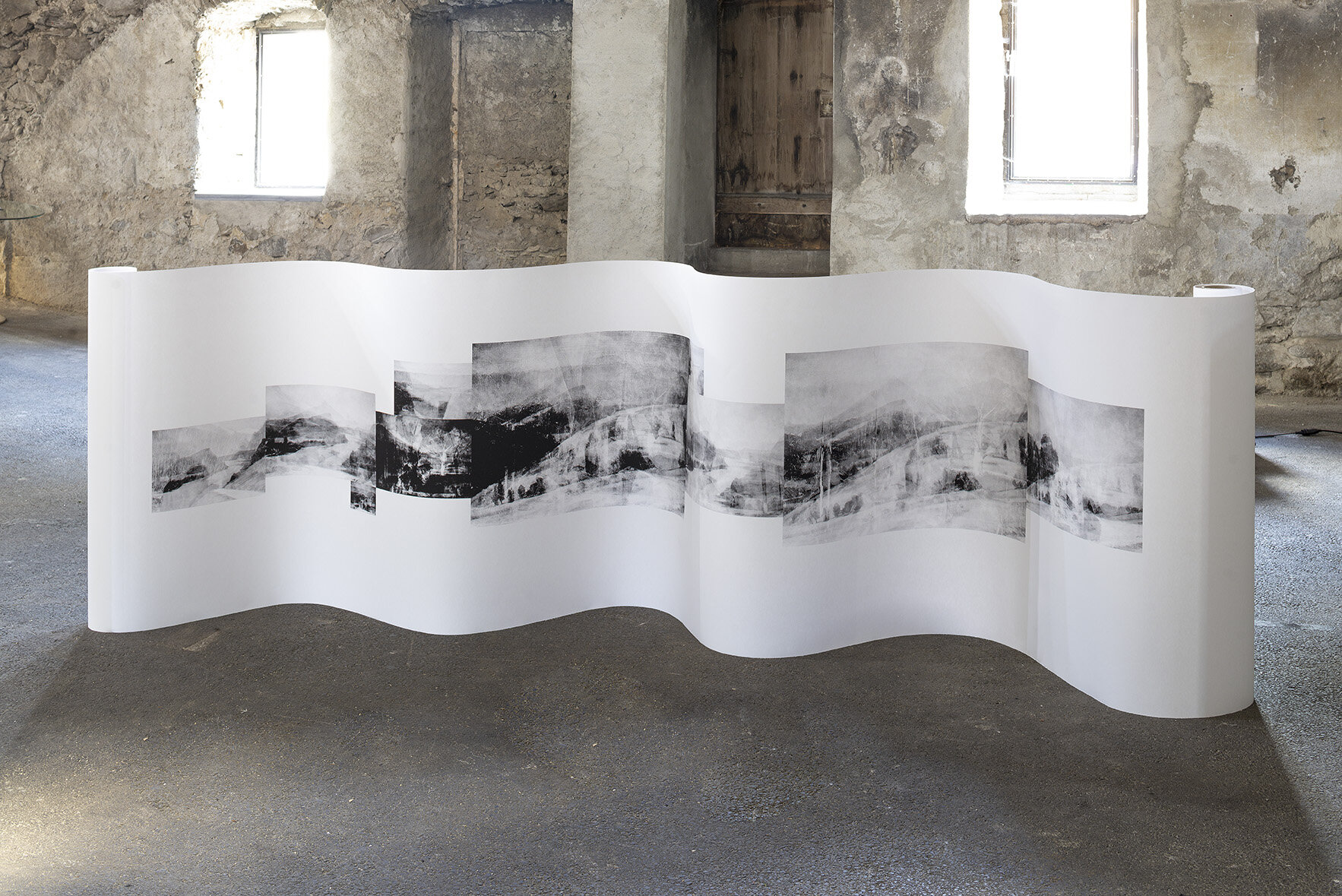

Le paysage est un autre thème que l’artiste traite en plusieurs étapes. Cette composition, au format imposant et organique, consiste en la superposition de paysages à l’huile d’Albert Chavaz — faite à partir d’un procédé photographique au long temps de pose. Le rendu fait écho à la démarche obsessionnelle et répétitive qu’avait le peintre de représenter ces mêmes motifs, aux mêmes endroits. Le format de ces paysages appropriés et leur mise en scène sont ensuite travaillées à partir de jeux de lignes et de correspondances. L’échelle est brouillée et pousse l’abstraction. Cette installation est une porte d’entrée à des référents visuels partagés et à leurs histoires, dont Cécile Monnier narre les transformations.

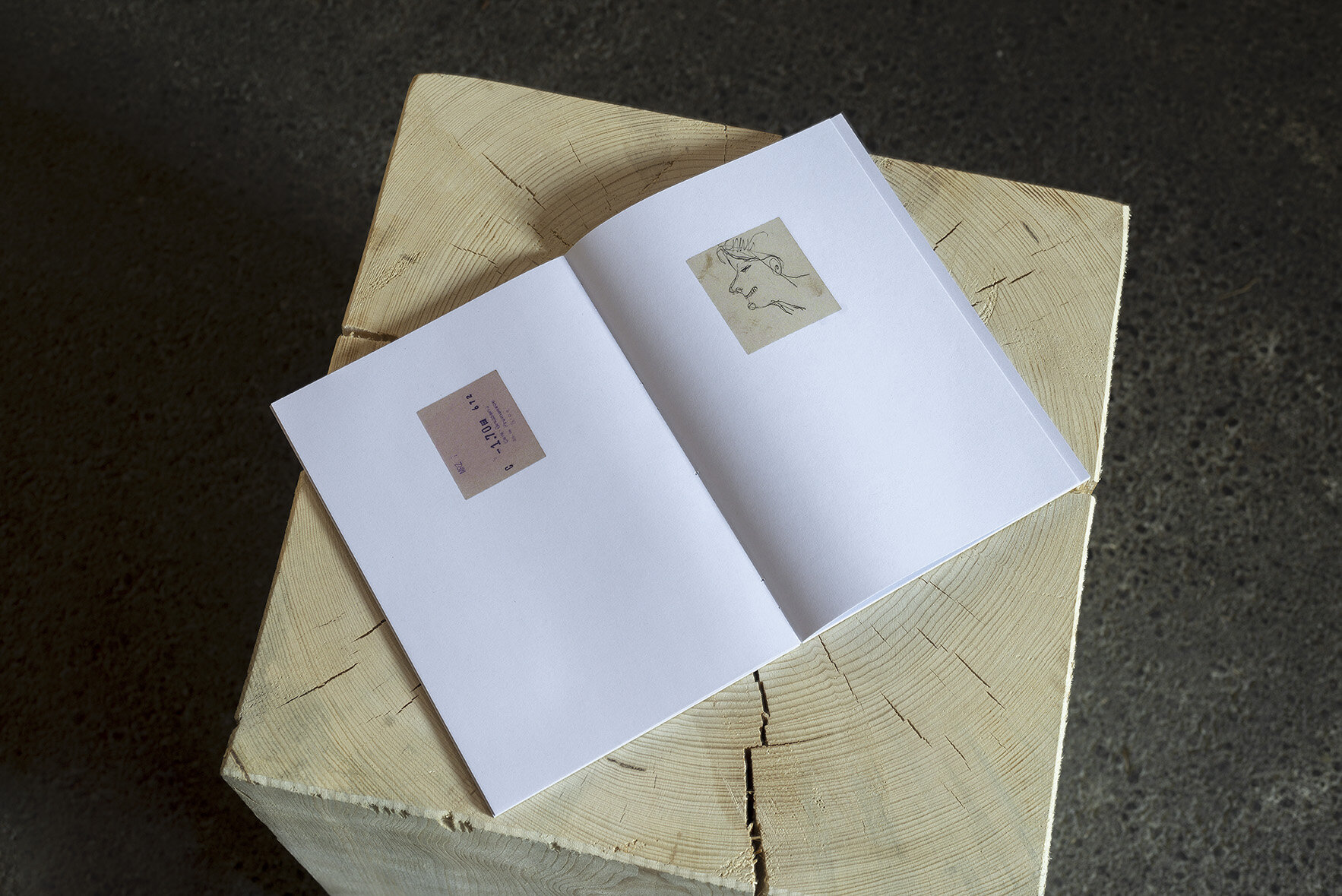

Derrière cette composition s’immiscent des bruits familiers, des bruits d’ambiance de café. À partir de croquis furtifs réalisés au dos de tickets de bistrot par le peintre et rassemblés ici au sein d’une publication, Cécile Monnier réimagine leurs histoires en retournant sur les mêmes lieux, à la rencontre des personnes qui les font vivre. Au travers d’une pièce sonore, elle réincarne ces anonymes en leur donnant une nouvelle voix. Elle prolonge ainsi la vie et l’existence de ces objets quotidiens, qui constituent une trace de ces moments furtifs de vie.

Publication (à venir)

Au sous-sol, une projection de photographies dites amateures, plus précisément de famille, défile sous forme de diaporama. Si la plupart sont en effet celles d’Albert Chavaz, la photographe en glisse d’autres, trouvées, qui viennent brouiller les pistes et qui sont impossibles à identifier. Par ce geste, elle souligne l’importance des histoires qui accompagnent ces moments suffisamment majeurs pour être immortalisés, pourtant tout à fait banaux et communs. Ce faisant, elle interroge les imbrications entre l’anecdotique et l’expérience partagée, la dimension singulière et collective des imaginaires.

Images projetées sur un mur et re-photographiées

Soulever demain - rencontres avec Albert Chavaz

05.06-04.07.2021

Commissariat et texte d’exposition par Julie Lang

Une exposition hors les murs de la Grenette

À la Grange à Emile, Martigny-Bourg

Vues d’exposition par Aranud Valente